- 时间维度:

- 唐

- 地区维度:

- 瓯海区

- 古道功能:

- 民间古通道

- 保护等级:

- 重点

- 县域内起止点:

- 起于瓯海区仙岩街道派岩村金河水库大坝,至黄云洞

- 地点:

- 位于瓯海区仙岩街道

- 古道规格:

- 全长2.4公里,宽约1.3-3.0米

- 建设年代:

- 唐朝

- 海拔:

- 334米

- 走向:

- 东西

- 古道构筑材料:

- 花岗岩条石

化成洞古道因化成洞而得名,处大罗山南麓,起于瓯海区仙岩街道派岩村金河水库大坝,经观音庵、化成洞、罗隐洞,至黄云洞,全程新建条石台阶,全长2.4公里。

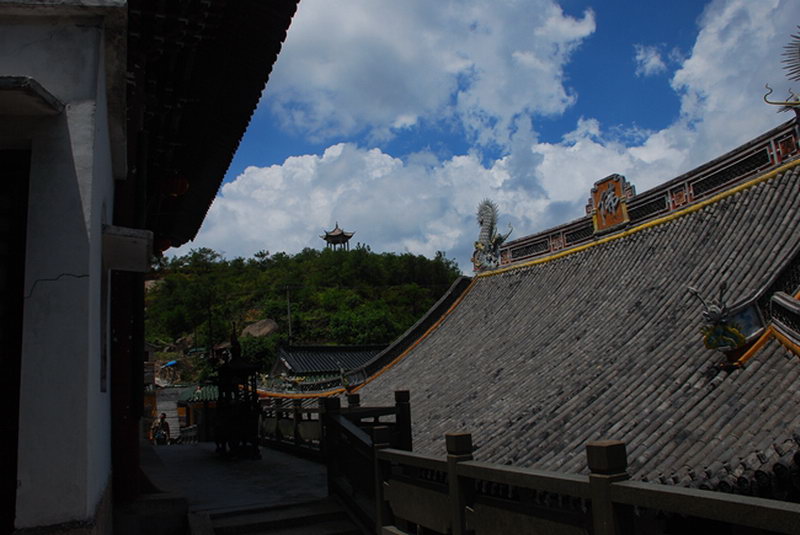

驾车从仙岩景区入口南侧开始沿大罗山盘山公路上山,一路上风光旖旎,沿途有很多寺庙。大罗山在地理区位上居于大温州城市中心地带,山形以巧、奇、秀取胜,溪流、水库、瀑布星罗棋布,人文历史遗迹众多,拥有36庵堂72寺院,佛教文化内涵丰富。这条线路沿途就有观音庵、宝岩寺、罗隐寺、黄云寺等一庵三寺。

车行经派岩村,可一直到达秀垟水库,右拐则可到达金河水库停车场。金河水库是一个饮用水源水库,位于大罗山八水溪上游,下游是著名的驴友线路“八水峡谷”,从瑞安塘下八水村沿八水峡谷溯溪,可达金河水库。

从停车场出发,沿着金河水库大坝前行,左手边是碧绿的湖水,右边是八水峡谷。大坝尽头是一个岔路口,左行是新建的环金河水库游步道。右行则是去化成洞的古道。大罗山盛产石头,山上尤以石头为胜景,古道均是就地取材的大罗山条石构筑,粗糙的条石坑坑洼洼,一路向前延伸。

沿古道行走不远,即看到一个庙。这是观音庵。观音庵始建于宋乾道二年,后被洪水冲毁,明崇祯六年重建,当时还只是一个小尼姑庵。现建筑建于2004年,成三进二轩格局,气势雄伟。

从观音庵出来,继续沿着古道前行。远远地,望见半山腰有几幢建筑,就是化成洞前的宝岩寺了。化成洞,原名宝岩洞,洞中有宝岩寺。五代梁唐间将领名将华温琪曾在此隐居养老。明嘉靖八年(公元1529年),状元罗洪先在大罗山罗隐洞出家修行,就曾请宝岩洞师傅为其剃度,法名念庵。明代末年,世事沧桑,宝岩洞僧去洞空。清顺治十三年(公元1656年),天目和尚到仙岩主持法席后,为振兴禅宗,在宝岩洞建成宝岩寺,并标出宝岩洞十景:东谷夏阴、南屏冬日、西崖秋爽、北峰春秀、中岩夜月、石焰流霞、青莲花瓣、灵谷传声、石门锁翠、云端化成。清朝张岳铭在游宝岩洞时即兴赋诗,首联云:“古洞非开凿、天然造化成”,所以后人将宝岩洞又称为“化成洞”。

从三圣殿内的一个石洞钻进去,可以到达化成洞内。洞内有石桌石凳,冬暖夏凉。边上一处即是著名的千年茶树,相传唐末宗室李集曾避难于此,并在洞中岩隙中植下一颗金心山茶花,人称“唐茶”,树高11.8米,径粗0.33米,经中、日两国植物专家考证,确认它已有1200余年,堪称世界山茶花大王。

出化成洞往罗隐洞进发。罗隐洞,历史也相当悠久。相传唐初有皇族太子争权内乱,改名刘冲于天授年间(公元690年)到大罗山罗隐洞出家避难,自称刘秀才,在大罗山一带弘扬佛学,使当时人民普遍信仰佛教。山村农民为了纪念刘秀才的功绩,将村命名为秀才垟,也就是现在的仙岩秀垟村。

后又有福建籍唐代文学家罗隐(公元833-911年),因笔锋犀利得罪权贵,隐居大罗山罗隐洞,罗隐洞因此得名。再有唐末道士吕洞宾,曾游居于此。再有明嘉靖状元罗洪光,亦在此出家修行。

罗隐洞就在前面不远,没走几步,看到了一个寺庙。未到寺庙门口,右手边有个洞口,洞内台阶往下延伸。这是一个竖洞,洞口很不显眼,洞内确是非常宽敞。沿着盘旋的石阶梯,下到一个平台,抬头一看,洞口已经在四五米的高处。洞内有灯光照明,还有岩缝里照进的阳光,所以很亮堂。边上还有石台阶继续往下延伸,洞底却比上面更加亮堂,有更加明亮的阳光透进来。原来这里还有一个出口。出了洞口,立有石碑,洞口横梁上写着“罗隐洞”几个字。原来这就是罗隐洞!

罗隐洞后山有一处墓地,俗称“状元墓”,相传是明代状元罗洪光的墓穴,为瓯海区文物保护单位,名“罗大师塔墓”。

隔着金河水库,罗隐洞对面是黄云洞。黄云洞口有个寺庙,因洞而得名为“黄云禅寺”。黄云洞也是一个石洞,不过规模远不如化成洞、罗隐洞。

化成洞古道示意图

化成洞古道1

化成洞古道2

化成洞古道3

化成洞古道4

化成洞古道5

化成洞古道6

化成洞古道7

化成洞古道8

化成洞古道9

化成洞古道10

化成洞古道11

化成洞古道12