- 时间维度:

- 未知

- 地区维度:

- 瓯海区

- 古道功能:

- 官道

- 保护等级:

- 重点

- 县域内起止点:

- 起点潘桥街道桐岭村岭根,终点为瑞安市桐溪乡桐岭村交界

- 地点:

- 位于瓯海区潘桥街道桐岭村

- 古道规格:

- 全长约2.3公里,全程路宽1.5-2米

- 建设年代:

- 不详

- 海拔:

- 117米

- 走向:

- 南北

- 古道构筑材料:

- 水泥,块石

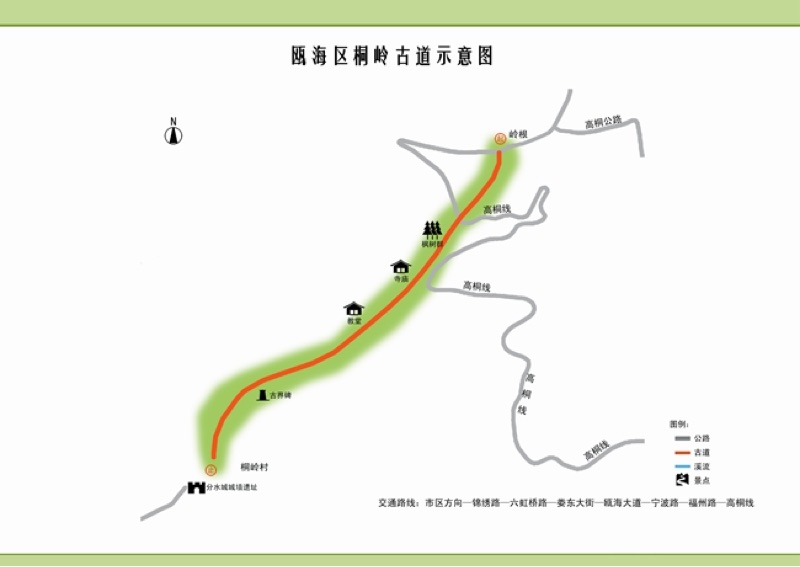

桐岭古道,位于瓯海区潘桥街道桐岭村,南北走向,以岭两侧往昔有大量桐树得名。起点潘桥街道桐岭村岭根,经桐岭村岭背,终点为瑞安市桐溪乡桐岭村交界,全长约2.3公里,全程路宽1.5-2米,条石构筑。

历史上,桐岭是温州南向的重要通道。根据清光绪年间宗源翰所著《浙江全省舆图并水陆道里记》记载,当时的温州府西向的陆路干路,从小西门(来福门)出发,经新桥、娄桥、陈庄至桐岭与瑞安交界。清光绪《永嘉县志》载:“桐岭,在城南三十五里,联瑞安界。”

桐岭东西两侧高山耸立,地势十分险要,为温州军事重要关隘,兵家必争之地。它与珉岗的金堡、雄溪的分水城、泽雅的天长岭、牛山的南堡、杨府山的老杨堡、龙湾炮台,构成了温州府外围的军事防御屏障。根据《瑞安县志》《永嘉县志》等古籍记载,历代兵事与此紧密相联。宋宣和年间(1121- 1122),方腊起义军攻入温州,经桐岭入瑞安,在此受到阻击。元至元十三年(1276),元军由此追袭秀王李(世达)步师;至元十四年(1277),温州镇守刘万奴驻兵于桐岭,抵挡农民起义军。明嘉靖廿六年(1547)、三十四年(1555),倭寇两次犯温也是经此岭。清康熙十四年,曾养性攻打温州也于此岭进入;咸丰十一年(1861),平阳金钱会攻打温州城也是经此进入;同治元年(1862),太平军进攻桐岭,经此进攻瑞安县城。民国三十年(1941年),日寇由此岭入侵温州城区。

桐岭的入口岭根(又名桐岭下),属于潘桥街道桐岭村的一个自然村,因坐落在桐岭岭脚得名。从岭根出发,一路是保存完好的石阶路,两旁种满枫树,桐岭因之得名的桐树却没有发现。近几年,因桐岭隧道的贯通,这条公路上行走的过往车辆少了很多。

古道在岭背被公路截断,似乎失去了踪影,经村民指点,很快又找到了入口。在岭背,有一段古道与公路重合,一直到岭背的基督教堂边,长约200 米。过了基督教堂,是一片山顶垭口间的盆地。由于这里地势平缓,古道没有台阶,就这样平平地略带坡度地向前延伸约1里路,又开始下坡,尽头是一个村子,应该就是瑞安桐溪乡的桐岭村。桐岭两头的两个村子,分属两个县域,却都以岭为名,也显示出这条岭的份量。

村口路边有一座老房子,四间两层,房前是一个大院子,院子与路之间隔着一堵不及腰高的矮墙。在这个矮墙上,看到了石碑,估计应该是界碑,可惜被当做了洗衣板,字迹已经模糊不清,隐约可见“瑞邑廿六都大桐岭城门桥清水桥……助银两量,助洋十元……大清光绪贰拾壹岁乙未荷月吉旦事敬立”等字,清光绪贰拾壹年即公元1895年,可证,在距今118 年时桐岭城门和城门桥有过一次大的整修。

经老农指点,找到了原先分水城所在之地。路边仅存几块光滑的大石头,不知道是否是原先的城门之处。路边往田间延伸,是一条宽约3米,高约4米的石墙,两侧石块垒就,墙顶种满了番薯,一直延伸到远处的山边。据老农的说法,这应该就是原先城墙的墙基。据嘉靖《永嘉县志》记载,为防瑞安来犯倭寇,于嘉靖二十六年(1547)构筑,名为大桐岭隘(在十七都),高二丈,厚一丈,延袤八十丈,有门楼铺舍。

根据相关资料记载,这个分水城临水沿溪而建,城西面与山体相衔接,沿流依水势自西向东延伸,跨桐岭山路,直至往东与溪水接邻。城墙西面以高山为屏障,地理位置可谓得天独厚,十分险要。原城墙长约200米左右,高约3米许,宽约0.5米,均用块石叠积砌筑而成。城墙对大路开设一门,城门向南可开启关闭。过城门有一石桥横跨溪涧通往瑞安,石桥名曰“城门桥”,系光绪二十一年(1895)六月重建。

以分水城为界,桐岭分为两部分,一侧属今瓯海,一侧属瑞安。分水城还流传着一段有趣的历史传说:关于在桐岭上勘界一事,温州府和瑞安县决定,双方各派一身强力壮的后生扛界碑,两人在岭上什么地方相遇,就以那里为域界。说也巧,结果两人就在距现在的分水城一百多米处遇上了。于是就勘定附近一条横截桐岭的溪流为界,并在溪的东北岸筑城,谓“分水城”,城南属瑞安,城北归永嘉(温州)。历史是否真的这样,未曾考证,但那两块四方的界碑现在还真的安在路边的一口井边。上面均阴刻有碑文,因石面斑驳,也很难辨认碑文的内容,只在靠里的石碑开头还可认出“西南”二字,推测那碑应是瑞安的。

桐岭古道示意图

桐岭古道1

桐岭古道2

桐岭古道3

桐岭古道4

桐岭古道5

桐岭古道6

桐岭古道7

桐岭古道8

桐岭古道9

桐岭古道10

桐岭古道11