- 时间维度:

- 明

- 地区维度:

- 鹿城区

- 古道功能:

- 民间古通道

- 保护等级:

- 普通

- 县域内起止点:

- 起始于荫溪潮埠村,至白脚坳村

- 地点:

- 鹿城区藤桥镇双潮社区

- 古道规格:

- 全长约10.2公里,宽1.2米

- 建设年代:

- 明朝初年

- 海拔:

- 海拔644米

- 走向:

- 呈东北西南走向

- 古道构筑材料:

- 由条石、夯土、卵石铺成

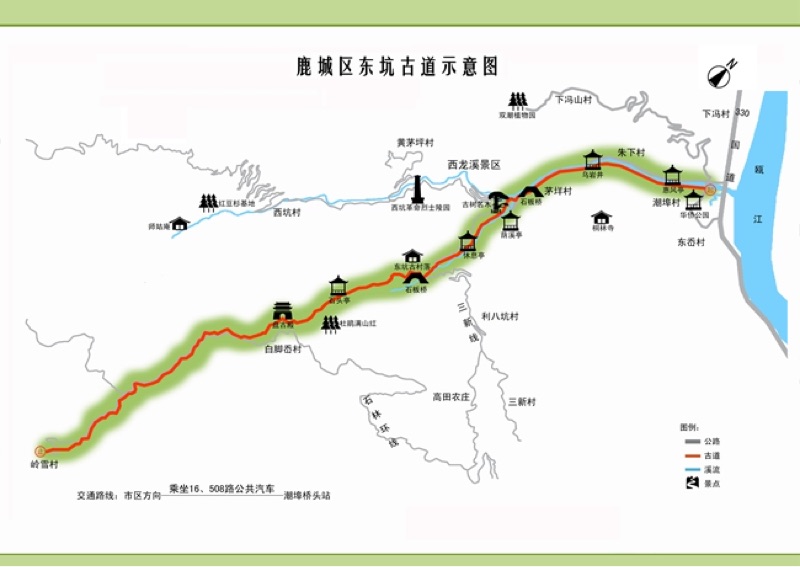

东坑古道,位于鹿城区藤桥镇双潮社区,接壤一县二区,起始于瓯海区泽雅镇岭雪村,横跨白脚坳村、东坑村、茅垟村、朱下村、荫溪潮埠村,直抵瓯江,是鹿城区西部最长的一条古道。全长约10.2公里,宽1.2米,呈东北西南走向,最高海拔644米。古道由条石、夯土、卵石铺成。古道边,山林苍翠茂盛,林荫夹道,郁郁葱葱,时闻流水潺潺、鸟语花香。

据历史文献及族谱资料记载,东坑古道建于明朝初年(1368年-1398年)明太祖朱元璋时期,是一条闻名遐迩的民间古通道。追溯历史,古道的建造与当时的社会背景密切相关。明太祖朱元璋吸取元朝灭亡的教训,实行了一系列休养生息、发展农业、设立学校和工商业生产的措施。开渠播耕,筑路平基,大力发展全国的交通和地方道路建设,责令各方建造利民惠世的驿站通道。

建造东坑古道,有多方面的考量:一是为沿线村居的百姓提供便利;二是以山村播耕密稠处为集聚地;还有最重要的是为了五个村子里的学龄儿童到永嘉县(今温州)上学,以及把村子里的农产品销往永嘉。

东坑古道所处的山区土产丰富,但地理位置偏僻,为了和外界交流,特别是为了和商贸聚集地的永嘉贸易交流,必须开通道路。当时的东坑村村民沿山崖峭壁开凿出一条山路,并在紧挨江边的潮埠村建造了潮埠码头。山民和求学儿童主要依靠步行去码头,然后去永嘉,村民出行的时候都是肩挑手提,不但要把所需的用具物品带去永嘉,也要把山里的土产运送出去。到了永嘉之后,再将山村所需的生产生活物资运回来。当时的山民和求学的学生要进城的话,需提前几个小时出发赶到潮埠村码头乘船。潮埠村码头熙熙攘攘的盛景,一度繁荣了几个世纪,读书的、以货易货做买卖的,外出“打工”的盐户,来往不绝。

时至今日,那些“打工”的盐户,今日早已通过古道迁徙定居于永嘉。永嘉场时为两浙产盐名区,居民以灶籍为主。南宋乾道水灾后,村民移民到永嘉的“打工”者们重整盐业。至明初,官府为鼓励产盐,优恤灶户,划拨草场,以供樵采。可耕之地,许灶户开垦,并免灶户杂役。后来,“打工”户盐者众,村民建造起了东坑古道。

东坑古道饱含历史的韵味,弥漫着古朴的气息,沿线的几座古庙、路亭,在群岚之中,草木之间,静静的散发着它独有的魅力,远离喧嚣的都市,在世代村民的守护之下,基本保持着原貌。明末清初,村子里的人们过着安居乐业平静安逸的田园生活,村里民风淳朴,盛传老百姓有夜不闭户,路不拾遗的美德。这里还有一个美好的传说。一个途径村子的富商因慕名投宿东坑村,有意用满满一袋子的金子和银币试探村民。多次试探未果后,富商为自己的行为感到十分羞耻和内疚。后来,听说富商回到家乡之后,把家中所有的金子和银币分给了穷人,并且将家眷全都迁徙到了东坑村。

改革开放后,随着社会的不断发展,现存古道有几处已几近荒废,平原地段也有部分因施工建设而不复存在,但主要的路段依然保存完好。岁月的打磨,使路面块石台阶更为光鲜,过溪石板小桥静卧如初,道旁香樟、红枫经历百年风雨愈发苍劲茂盛。驿站亭子、廊桥和庙宇依然保存旧时古韵。沿途还能看到部分古村老宅,民风如昔。但是,居住在山上的村民已经不多,大多数已搬迁至山下,古道仍静静地躺在巍峨群岚之中,以它独有的姿态,延续着它的风采和历史。

东坑古道示意图

东坑古道1

东坑古道2

东坑古道3

东坑古道4

东坑古道5

东坑古道6

东坑古道双潮社区东坑村

东坑古道双潮社区荫溪潮埠村1

东坑古道双潮社区荫溪潮埠村2